इमेज स्रोत, Getty Images

भारत सहित दक्षिण एशिया के कई देशों में परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत में चाय एक अहम हिस्सा है.

आपने शायद देखा होगा कि अब जापानी चाय माचा दुनिया भर में तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है. लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर इसकी फसल पर साफ़ दिखाई दे रहा है.

जापानी उत्पादों के निर्यात पर अमेरिका की ओर से थोपे गए टैरिफ़ से इनकी कीमत आसमान छूने लगी है.

दुनिया के कई देशों में चाय लोकप्रिय है और लगभग सभी जगह चाय उगाने वाले किसानों को जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

इमेज स्रोत, Getty Images

तो इस सप्ताह हम दुनिया-जहान में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विश्व में चाय उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं?

इतिहास का हिस्सा

इमेज स्रोत, Getty Images

“अब चाय भारत, जापान, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी उगाई जाती है. दुनिया में अनेक प्रकार के लोग चाय पसंद करते हैं.”

चाय की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पानी के बाद यह सबसे अधिक पिया जाने वाला पेय है.

यह कॉफ़ी, वाइन, बीयर और दूसरी शराबों से भी अधिक पी जाती है. तो सवाल उठता है कि चाय में ऐसी क्या ख़ास बात है?

कैथरिन बर्नेट कहती हैं कि दुनिया भर में चाय लोगों को साथ लाने वाले रिवाजों का हिस्सा है, लेकिन चाय के पौधे का इतिहास कई सदियों पहले चीन में शुरू हुआ था.

पहले वहां चाय के पौधों को सुखा कर पाउडर बना कर पानी में डाल कर कटोरी में परोसा जाता था.

वो बताती हैं कि चौदहवीं शताब्दी में मिंग राजवंश के शासन के दौरान चाय के सेवन में बदलाव आया.

चाय का पाउडर पानी में मिलाए जाने के बजाय अब चाय के पत्तों को खौलते हुए पानी में डाल कर परोसा जाने लगा.

कैथरिन बर्नेट ने बताया कि मिंग राजवंश के दौरान चाय की केतली छोटी होने लगी.

आठ इंच की केतली के बजाय अब छोटी दो या तीन इंच की केतली में चाय बनाई जाने लगी. चाय की केतली का आकार और उसके ढक्कन भी बदलने लगे.

सत्रहवीं सदी के आते-आते चाय की लज़्ज़त एशिया से यूरोप तक पहुंच चुकी थी.

शुरुआत में पुर्तगाली और डच व्यापारियों ने यूरोप में चाय व्यापार शुरू किया. सत्रहवीं सदी के मध्य में चाय ब्रिटेन पहुंची.

चाय की बढ़ती मांग और व्यापार की वजह से कुछ युद्ध भी हुए. अमेरिकी क्रांति की शुरुआत में बोस्टन की टी पार्टी की घटना के बारे में आपको पता होगा-जब अमेरिकी उपनिवेशकों ने ग्रीन टी के 342 बक्से बोस्टन बंदरगाह में पानी में फेंक दिए थे.

कैथरिन बर्नेट के अनुसार, अमेरिका में ग्रीन टी के सेवन का चलन बीसवीं सदी की शुरुआत तक जारी रहा जिसके बाद लोगों ने काली चाय पीना शुरू कर दिया.

लेकिन यूरोप में चाय की बढ़ती लोकप्रियता से व्यापारिक संतुलन भी बिगड़ने लगा. ब्रिटेन इस खरीद के बदले बड़ी मात्रा में चांदी और धन चीन भेजने लगा और बदले में उसे चाय के अलावा वहां से कुछ और नहीं मिल रहा था.

इसलिए ब्रिटेन ने चीन से कुछ और ऐंठने की तरकीब ढूंढना शुरू कर दिया.

ब्रिटेन ने भारत से चीन में अफ़ीम सप्लाई करना शुरू कर दिया. चीनी आबादी में अफ़ीम की बढ़ती लत से चिंतित होकर चीन ने कार्रवाई शुरू की जिसके चलते उन्नीसवीं सदी के मध्य में ओपियम वॉर या अफ़ीम युद्ध हुए.

19वीं सदी के मध्य में चाय उद्योग पर चीन के एकाधिकार का अंत हो गया. ब्रिटेन ने चाय के पौधे भारत में ला कर वहां चाय की खेती शुरू कर दी.

इसी के साथ चाय उत्पादन की प्रक्रिया में भी बदलाव आने शुरू हो गए.

चाय उगाने वाले किसानों के सामने कितनी मुश्किलें?

इमेज स्रोत, Getty Images

मिसाल के तौर पर काली चाय, ग्रीन टी या हरी चाय, हर्बल चाय, फ़्लोरल टी, मगर यह सब हरी चाय से ही बनाई जाती हैं.

उन्होंने कहा कि सफ़ेद चाय को बहुत कम प्रोसेस किया जाता है इसलिए उसका ऑक्सीडाइज़ेशन कम होता है और ज़ायका हल्का होता है.

कई लोग इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट तत्व अधिक होते हैं. हरी चाय के पत्तों को ऑक्सीडाइज़ करने से काली चाय बनती है.

काली चाय पूरी तरह से ऑक्सीडाइज़्ड होती है. काली चाय में दूसरे तत्व और फ़्लेवर मिला कर हर्बल टी और फ़्लोरल टी बनाई जाती है.

उन्नीसवीं सदी के मध्य में भारत में चाय उगाने की शुरुआत हुई. उसके बाद इसे अफ़्रीका में भी उगाया जाने लगा.

1891 में मलावी में व्यावसायिक स्तर पर चाय के बागान शुरू किए गए. उसके बाद बीसवीं सदी की शुरुआत में कीनिया और दक्षिण अफ़्रीका में चाय की खेती शुरू हुई.

आज चीन में तीस लाख हेक्टेयर ज़मीन पर चाय उगाई जाती है जबकि भारत में केवल पांच लाख हेक्टेयर भूमि पर चाय बागान हैं.

क्रिस्टीना लारिया का कहना है, “विश्व में चीन और भारत चाय के सबसे बड़े उत्पादक हैं उसके बाद नंबर आता है कीनिया का.

कुल चाय उत्पादन के चालीस प्रतिशत हिस्से की खपत केवल एशिया में होती है. यहां चाय उत्पादन महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा चाय उगाने वाले देशों में चाय की खपत भी सबसे ज्यादा है.”

दुनिया भर में लगभग एक करोड़ तीस लाख लोग चाय उद्योग में काम करते हैं. इसमें अधिकतर श्रमिक महिलाएं हैं.

क्रिस्टीना लारिया बताती हैं कि इसका एक कारण यह है कि चाय बागानों में मज़दूरी करने वाली महिलाएं चाय के पत्ते तोड़ने के लिए अपने बच्चों को भी बागानों में साथ ले जाती हैं.

चाय छोटे किसानों द्वारा ज़रूर उगाई जाती है लेकिन इसकी प्रोसेसिंग केवल तीन प्रमुख केंद्रों में होती है- भारत में कोलकाता, श्रीलंका में कोलंबो और कीनिया के मोमबासा शहर में.

क्रिस्टीना लारिया ने कहा कि दुनिया की 75 प्रतिशत चाय नीलामी के ज़रिए बेची जाती है. यानी चाय बागानों से चाय इन प्रमुख केंद्रों में लाई जाती है जहां उसे प्रोसेस और पैकेजिंग करके बेची जाती है.

यानी इसकी बिक्री में चाय उगाने वालों की कोई भूमिका नहीं होती और अधिकांश मुनाफ़ा चाय प्रोसेस करने और बेचने वाली कंपनियां कमाती हैं और किसानों के हाथ में इसका बहुत छोटा हिस्सा आता है.

मगर क्या लोग यह बात जानते हैं कि चाय उगाने वाले किसान इसे कैसे और कितनी मुश्किल से उगाते हैं?

इस पर क्रिस्टीना लारिया का जवाब था, “मुझे नहीं लगता कि यूरोप और उत्तर अमेरिकी देशों में जहां चाय लोकप्रिय है, वहां लोग चाय उत्पादक किसानों या उनकी स्थितियों के बारे में ख़ास जानते हैं. इस बारे में लोगों में अधिक जागरूकता लाने की आवश्यकता है ताकि इस बात पर बल दिया जा सके कि चाय उगाने वालों को भी मुनाफ़े का उचित हिस्सा मिले और चाय उद्योग फले-फूले.”

मगर अधिकांश ग्राहक यह ज़रूर जानते हैं कि चाय की कीमतें बढ़ गई . जिसकी वजह साफ़ है

चाय की खेती पर जलवायु परिवर्तन का असर

इमेज स्रोत, Getty Images

भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में तेज़ ज़ायके वाली कड़क चाय उगाई जाती है जबकि दार्जिलिंग में हल्के ज़ायके वाली चाय उगती है.

वहीं कर्नाटक और केरल में उगाई जाने वाली चाय का अपना अलग स्वाद होता है.

चाय के पौधे सर्दी के मौसम में लगाए जाते हैं. मानसून की बारिश भी इनके लिए महत्वपूर्ण होती है. लेकिन मौसम के बदलावों से मानसून के आगमन में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है.

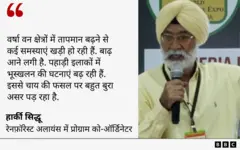

भारत स्थित रेनफ़ॉरेस्ट अलायंस के कंसल्टिंग प्रोग्राम को-ऑर्डिनेटर और भारत के चाय उद्योग के विशेषज्ञ हार्की सिद्धू बताते हैं कि उनका काम चाय किसानों की जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करना है.

उन्होंने कहा, “वर्षा वन क्षेत्रों में तापमान बढ़ने से कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं. बाढ़ आने लगी है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं. इससे चाय की फसल पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है.”

वो कहते हैं, “केवल चाय की फसल ही बर्बाद नहीं हो रही बल्कि झाड़ियों को भी नुकसान पहुंच रहा है जिसका चाय उत्पादन पर असर पड़ रहा है.”

वो कहते हैं कि अगर मिट्टी स्वस्थ रहे तो पौधे भी अच्छी तरह उगेंगे और बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे. जब सूखा पड़ता है तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज़मीन की सबसे ऊपरी उपजाऊ सतह बह जाती है जिससे पौधों के लिए ज़रूरी पौष्टिक तत्व पानी में बह जाते हैं.

पहले बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं कभी-कभार होती थीं लेकिन अब अक्सर होने लगी हैं.”

तो बाढ़ के बाद किसानों को क्या करना पड़ता है?

हार्की सिद्धू कहते हैं कि बाढ़ के बाद खेती की ज़मीन में गाद भर जाती है. अगर गाद को हटाया नहीं जाए तो पौधों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वह बड़े नहीं हो पाएंगे.

वो कहते हैं अगर तापमान 23 डिग्री से ऊपर चला जाए तो चाय के पौधों को नुकसान पहुंच सकता है, वहीं अगर तापमान शून्य से नीचे चला जाए तो भी समस्या खड़ी हो जाती है.

हार्की सिद्धू के अनुसार, मौसम में बड़े उतार-चढ़ाव से मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं. मौसम में अब बड़े बदलाव आने लगे हैं.

मिसाल के तौर पर पांच दिन मूसलाधार बारिश होती है और उसके बाद लगभग पच्चीस दिनों तक तेज़ गर्मी पड़ती है.

जब इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो पौधों को बहुत नुकसान पहुंचता है और किसानों की फ़सल प्रभावित होती है.

मौसम के अनपेक्षित बदलावों का असर फ़सल को फ़ैक्ट्रियों तक पहुंचाने पर भी पड़ता है.

हार्की सिद्धू ने बताया कि चाय के पत्ते बहुत जल्दी सड़ जाते हैं. पौधों से तोड़ने के 8–10 घंटे के भीतर उन्हें प्रोसेसिंग के लिए फ़ैक्ट्री में पहुंचाना ज़रूरी होता है.

अगर मौसम की वजह से यातायात बाधित हो जाए और समय रहते फ़सल फ़ैक्ट्री तक न पहुंचे तो वह बेकार हो जाती हैं और चाय बनाने लायक नहीं रहती.

और एक बार चाय बनकर तैयार हो जाए तो उसे जल्द से जल्द बाज़ार में पहुंचाना ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद ही किसानों को पैसे मिलते हैं. यह एक बड़ी समस्या है.

सिर्फ़ भारत के चाय उत्पादकों पर ही ये संकट नहीं

इमेज स्रोत, Getty Images

जलवायु परिवर्तन की मार केवल भारत के चाय उत्पादकों पर ही नहीं पड़ रही बल्कि अन्य जगह भी किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं.

लेकिन एक अन्य चाय उत्पादक देश इस चुनौती से निपटने के लिए नए तरीके और टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है.

रवांडा स्थित एथिकल टी पार्टनरशिप के उपप्रमुख लिबरल सेबूरीकोको कीनिया के चाय के बागानों का अध्ययन करते हैं. वहां काम करते रहे हैं. वो बताते हैं कि किसान जलवायु परिवर्तन की चुनौती से कैसे निपट रहे हैं.

उन्होंने कहा कि चाय के पौधों को निरंतर बारिश और सौम्य तापमान की आवश्यकता होती है मगर इन दोनों में ही बदलाव आ रहा है.

अगर कीनिया की बात की जाए तो वहां कई बार अनपेक्षित तरीके से मौसम बदलता है. कभी गर्मी होती है और कभी बारिश की कमी, जिसकी वजह से चाय की पत्ती का स्वाद प्रभावित होता है. इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं छोटे किसान जो कीनिया की कुल चाय का लगभग पचास प्रतिशत उत्पादन करते हैं.

वो कहते हैं, “उनके लिए जलवायु परिवर्तन एक कड़वी सच्चाई है. उनके लिए फ़सल अच्छी होगी या नहीं यह मौसम पर निर्भर करता है.”

किसानों के लिए इस समस्या से निपटने का आसान विकल्प यह है कि ऊंची जगहों पर जाकर चाय की खेती की जाए.

लिबरल सेबूरीकोको ने कहा कि कीनिया में समुद्र स्तर से पंद्रह सौ से सोलह सौ मीटर की ऊंचाई पर चाय की खेती आसानी से होती थी, लेकिन अब किसानों को इससे कहीं अधिक ऊंची जगहों पर खेती करनी पड़ रही है.

जलवायु परिवर्तन की वजह से लगभग 40 प्रतिशत ज़मीन चाय की खेती के अनुकूल नहीं रही है. विश्व भर में अब चाय की ज़मीन का नक़्शा बदल रहा है.

इसी साल सूखे या बेमौसम बारिश की वजह से कीनिया में बड़ी मात्रा में चाय की फ़सल बर्बाद हो गई. यह नुकसान कितना बड़ा था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं बर्बाद फ़सल रवांडा के कुल चाय उत्पादन के बराबर थी.

समस्या की असली जड़

इमेज स्रोत, Getty Images

लेकिन अब इस समस्या से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाने लगा है. लिबरल सेबूरीकोको ने कहा कि ड्रोन की मदद से दूरस्थ और विशाल क्षेत्रों की हाई रेज़ोल्यूशन तस्वीरें खींचकर पता लगाया जा सकता है कि कहाँ फ़सल में कीड़े लग रहे हैं और कहाँ आर्द्रता कम हो रही है.

यह काम कई सहकारी संस्थाएं करती हैं और वो यह जानकारी फ़ोन मैसेज के ज़रिए किसानों तक पहुंचाती हैं.

मौसम विभाग द्वारा दी जाने वाली जानकारी में भी काफ़ी सुधार आया है और इसे प्राप्त करने के लिए किसानों को बस एक सामान्य फ़ोन की ज़रूरत होती है जिसके आधार पर वो जल्द कदम उठा सकते हैं.

इन समस्याओं के मद्देनज़र क्या दुनिया के दूसरे हिस्सों में चाय उगाना अधिक आसान नहीं होगा?

लिबरल सेबूरीकोको कहते हैं, “जलवायु परिवर्तन के चलते अब चाय की खेती के लिए नयी ज़मीन तैयार करने का समय आ चुका है. एक समय माना जाता था कि यूके का मौसम चाय की खेती के लिहाज़ से बहुत ज्यादा ठंडा है. लेकिन अब कॉर्नवाल और स्कॉटलैंड में कई चाय बागानों में चाय उगाई जाने लगी है. हालांकि यह अभी बहुत छोटे स्तर पर हो रहा है. वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चाय चांद पर भी उगाई जा सकती है. यानी चाय की खेती के लिए नयी ज़मीन के विकल्प ढूंढे जा रहे हैं.”

तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की तरफ-क्या विश्व में चाय उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं?

चाय के अलग-अलग फ़्लेवर दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं. जापान की माचा चाय इसका अच्छा उदाहरण है.

चाय की मांग तो बढ़ रही है लेकिन समस्या सप्लाई की है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के चलते किसानों के लिए चाय का पर्याप्त उत्पादन करना मुश्किल हो रहा है.

राजनीतिक कारणों और बढ़ती मांग के चलते चाय की कीमतें भी बढ़ गई हैं मगर दुर्भाग्यवश इसका फ़ायदा चाय उगाने वाले किसानों को सबसे कम हो रहा है, जिस बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.