इमेज स्रोत, Getty Images

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि के तहत मार्च 1995 में बर्लिन में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी माइकेल जेनेक कोटाया ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविक संकट है जिसका आना निश्चित है. इससे कुछ देशों का एक गुट अकेले नहीं निपट सकता बल्कि सभी देशों को मिल कर काम करना होगा.

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन या कॉप के पहले 30 सालों के दौरान बढ़ते तापमान के असर की वजह से करोड़ों लोग बेरोज़गार हो कर विस्थापित हो चुके हैं.

अनुमान है कि आने वाले सालों में यह संख्या बढ़ने वाली है. इसलिए इस सप्ताह दुनिया जहान में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विश्व जलवायु परिवर्तन की वजह से लोगों के बढ़ते विस्थापन की चुनौती के लिए तैयार है?

धीमा मगर निश्चित

जलवायु परिवर्तन से होने वाले विस्थापन संबंधी ग़ैरसरकारी संस्था ‘क्लायमेट रिफ़्यूजीज़’ की संस्थापक निदेशक अमाली टॉवर के अनुसार दुनिया की कोई जगह जलवायु परिवर्तन के असर से अछूती नहीं रही है. वह कहती हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर दो तरह से होता है, जिसका सबसे बुरा असर ग़रीब क्षेत्रों पर अधिक पड़ता है.

उन्होंने कहा, “वैज्ञानिक इसे अचानक आने वाली विपदा या धीमी गति से प्रभाव डालने वाली घटनाओं के रूप में परिभाषित करते हैं. अचानक आने वाली विपदा से उनका तात्पर्य अप्रत्याशित तूफ़ान और चक्रवात से है जिससे भारी नुकसान होता है और लोग अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं. अब ऐसे चक्रवात और तूफ़ान अक्सर आने लगे हैं और पहले से अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं जिसके चलते उनके बीतने के बाद भी लोगों का घर लौटना मुश्किल होता जा रहा है.”

तीन साल पहले पाकिस्तान में तेज़ गर्मी की लहर के बाद भारी बारिश हुई और देश का एक तिहाई हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया जिससे सवा तीन करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए और 80 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए.

इस साल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ की वजह से 20 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए और जलवायु आपातकाल की घोषणा कर दी गयी. एशिया में ऐसी अचानक आने वाली आपदाएं अधिक आ रही हैं.

अमाली टॉवर कहती हैं, मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में कई लोग जलवायु परिवर्तन से उपजी आपदाओं की वजह से साल में एक से अधिक बार भी विस्थापित हो रहे हैं. ये लोग बेहद घनी आबादी वाले ढाका जैसे शहरों में जा कर बस रहे हैं जहां मकान उनकी पहुंच से बाहर हैं. धीमे आने वाली आपदाओं में तेज़ गर्मी और सूखा शामिल है जिससे लोगों की गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित होती हैं, जंगलों की कटाई बढ़ती है और उपजाऊ ज़मीन बंजर हो जाती है.

इमेज स्रोत, Getty Images

अमाली टॉवर कहती हैं, “हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका और अफ़्रीका के कई अन्य क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के धीमी गति से होने वाले प्रभाव अधिक देखे जा रहे हैं. वहां सूखा पड़ने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. जलवायु परिवर्तन के कारणों में अफ़्रीका का योगदान चार प्रतिशत से भी कम है इसलिए यह बड़ा अन्याय है कि उसे इसकी मार इस स्तर पर झेलनी पड़ रही है.”

पिछले कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन लाने वाली ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन चीन द्वारा हुआ है मगर अमेरिका में औद्योगिकीकरण बहुत पहले शुरू हो गया था. यह गैस हज़ारों सालों तक पर्यावरण में रह सकती हैं. इस लिहाज़ से दुनिया में जलवायु परिवर्तन के कारणों में सबसे अधिक योगदान अमेरिका का रहा है.

अमाली टॉवर के अनुसार पिछले साल जलवायु परिवर्तन से उपजी आपदाएं अमेरिका में सबसे अधिक आई हैं मगर इसकी चर्चा कम होती है. हमारा ज्यादा ध्यान दक्षिणी ध्रुव के देशों की आपदाओं पर अधिक रहा है. मगर इसकी मार अब अमेरिका के साथ यूरोप भी झेल रहा है और वहां भी लोग विस्थापित हो रहे हैं. आम तौर पर लोग विस्थापित हो कर अपने देश के दूसरे क्षेत्रों का रुख करते हैं.

अमाली टॉवर ने आगे कहा कि, “हमने 2008 से अब तक विस्थापन के आंकड़े देखे हैं जिनसे पता चलता है कि तब से अब तक 35 करोड़ से अधिक लोग जलवायु परिवर्तन से जुड़े कारणों से विस्थापित हो चुके हैं जिसका असर कई अन्य बातों पर भी पड़ता है. इससे हिंसा भी बढ़ती है. पिछले तीन सालों के दौरान इन कारणों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है. यह एक बहुत बड़ी समस्या है. इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि विस्थापन के कई कारण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता.”

प्रशांत महासागरीय क्षेत्र

इमेज स्रोत, Getty Images

लायपोयिवा शेरेल जैक्सन समोआ की रहने वाली हैं. वह जलवायु मामलों की पत्रकार हैं और अमेरिका की पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रशांत द्वीप अध्ययन की प्रोफ़ेसर भी हैं. वह कहती हैं कि प्रशांत महासागरीय द्वीप के समुदायों के लिए उनकी ज़मीन और घरों से भी कीमती चीज़ उस जगह से जुड़े उनके सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य हैं.

“मैं समोआ द्वीप समूह पर स्थित एक तटीय गांव में पली बढ़ी जहां लगभग 200 लोग रहते हैं. वहां लोगों का पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों का ताना-बाना मज़बूत है. वहां हर साल एक-दो बार चक्रवात आते हैं. लेकिन मुझे वह चक्रवात याद है जो तब आया था जब मैं आठ साल की थी. हमारा गांव ध्वस्त हो गया. हम सबके लिए वह दिल दहलाने वाला सदमा था. हमें भाग कर एक चर्च में शरण लेनी पड़ी क्योंकि वही एक पक्की इमारत थी. लेकिन थोड़ी देर बाद चक्रवात ने चर्च को भी ध्वस्त कर दिया और हमें भाग कर चर्च के पादरी के घर शरण लेनी पड़ी.”

लायपोयिवा शेरेल जैक्सन ने बताया कि अब चक्रवात अक्सर आने लगे हैं और समोआ में उगने वाली फ़सल का स्वरूप बदलने लगा है. मछली पकड़ने का काम भी बदल गया है. सूखे और समुद्री खारे पानी के खेतों में भर जाने से कई फ़सलें उगाना मुश्किल हो गया है.

वह कहती हैं कि यह तो ज्वालामुखी द्वीपों की बात है लेकिन प्रशांत महासागरीय द्वीपों पर इसका प्रभाव कहीं अधिक बुरा है. टोवालू, किरीबाओ और आशो द्वीप की स्थिति कहीं अधिक विकट हो गयी है क्योंकि वहां ज़मीन बहुत थोड़ी है और संसाधनों की कमी है. वहां होने वाले नुक़सान को पैसे में नहीं आंका जा सकता क्योंकि वहां हज़ारों साल पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो रही है. इन समस्याओं से बचने के लिए इन द्वीपों पर रहने वाले कई लोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जा कर बसने लगे हैं. इन प्रशांत महासागरीय द्वीपों और ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बीच सदियों से आना-जाना रहा है. इसी के चलते टोवालू और ऑस्ट्रेलिया के बीच विस्थापन संबंधी एक संधि भी हुई है जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों की विस्थापन में सहायता के लिए हुई पहली संधि है.

इस संधि को फ़ेलीपिली यूनियन संधि कहा जाता है जिस पर 2023 में हस्ताक्षर हुए और पिछले साल से यह संधि लागू हो गयी. इसके तहत ऑस्ट्रेलिया में रहने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 280 वीज़ा दिए जाते हैं. इसके तहत दोनो देशों के बीच सैन्य सहयोग भी शामिल है. ग्यारह हज़ार की आबादी वाले टोवालू द्वीप को सबसे अधिक ख़तरा गर्मी में समुद्र जलस्तर के बढ़ने की वजह से डूबने का है.

लायपोयिवा शेरेल जैक्सन के अनुसार प्रशांत महासागरीय देश कई सालों से जलवायु परिवर्तन के परिणामों से जूझ रहे हैं, “यह उनका यथार्थ बन चुका है. लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह भविष्य में इन समस्याओं के विकट होने की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं. इस स्थिति का सामना करने के लिए फ़िजी और टोवालू जैसे देशों के बीच एक दूसरे को ज़मीन देने संबंधी समझौते हो गए हैं. प्रशांत महासागरीय देशों के नेता इस समस्या के समाधान के तरीके ढ़ूंढ रहे हैं. लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले विस्थापन से निपटने के लिए अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकला है.”

2017 में न्यूज़ीलैंड की सरकार ने हर साल जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए 100 वीज़ा देने की घोषणा की थी मगर वह कभी लागू नहीं हुई. लायपोयिवा शेरेल जैक्सन का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस प्रकार के वीज़ा देना यह मानने के समान है कि कुछ हद तक वह जलवायु परिवर्तन के लिए ज़िम्मेदार हैं. जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताएं जब इस दिशा में जाती हैं तो मामला और पेचीदा हो जाता है. इसके अलावा और कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय समुदाय विस्थापन से निपटने के लिए मिल कर कदम नहीं उठा पा रहा है?

भीतरी पक्षपात

इमेज स्रोत, Getty Images

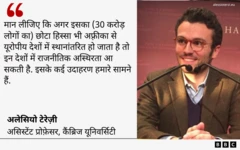

अलेसियो टेरेज़ी यूके की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी के असिस्टंट प्रोफ़ेसर हैं. उनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन पीड़ितों को सहायता की ज़रूरत है. अगर उन्हें सहायता नहीं मिली तो वह दूसरे देशों में जा कर बसने की कोशिश करेंगे जिससे उस देश में तनाव बढ़ेगा. हमने देखा कि उन देशों में राष्ट्रवादी सोच बल पाने लगी.

अलेसियो टेरेज़ी कहते हैं, “हमने विस्थापन की बड़ी लहरें देखी हैं. इसका सबसे ताज़ा उदाहरण 2015 में जर्मनी में बड़ी संख्या में सीरियाई शरणार्थियों का आगमन है. उस समय जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने इन शर्णार्थियों के लिए अपनी सीमा खोल दी थी. नतीजतन सीरिया से दस लाख शरणार्थी जर्मनी पहुंच गए. इसके परिणाम स्वरूप एएफ़डी जैसी राष्ट्रवादी पार्टियां ताकतवर हो गई हैं और उन्हें चुनावों में बड़ी संख्या में वोट मिल रहे हैं. यानी जलवायु परिवर्तन के परिणाम कई अपरोक्ष तरीकों से भी सामने आएंगे.”

जलवायु परिवर्तन की वजह से ज्यादातर इससे प्रभावित देशों के एक हिस्से से लोग दूसरे हिस्से में जा कर बसते रहे हैं, जिसे भीतरी विस्थापन कहा जाता है.

टेरेज़ी के अनुसार अनुमान है कि अब से सदी के अंत तक जलवायु परिवर्रतन की वजह से 30 करोड़ से अधिक लोग विस्थापन करेंगे. वह कहते हैं, “मिसाल के तौर पर, मान लीजिए कि अगर इसका छोटा हिस्सा भी अफ़्रीका से यूरोपीय देशों में विस्थापित हो जाता है तो इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है. इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं.”

राष्ट्रहितों को प्राथमिकता देने से भी किसी देश की जलवायु नीति प्रभावित हो सकती है और इसमें उस देश की दूसरे देशों से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता की भी भूमिका होती है. अमेरिका सहित कई देश पर्यावरण के लिए मददगार साबित होने वाली सस्ती टेक्ऩलॉजी पर तो ज़ोर देते हैं मगर इसके लिए चीन के साथ सहयोग करने में झिझकते हैं. उनकी प्राथमिकता केवल उनके अपने राष्ट्रहित से जुड़ी होती है. ऐसे में जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहयोग की संभावना कमज़ोर हो जाती है.

टेरेज़ी का मानना है कि इसकी वजह मनुष्य की यह मानसिकता है कि वह अपने और अपने करीबी लोगों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देता है न कि जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्या का मिलकर सामना करने पर. इसे भीतरी पक्षपात कहते हैं.

यूरोप भी अप्रत्याशित आपदाओं से जूझ रहा है. अचानक मौसम बदलने से स्पेन के वेलैंसिया में केवल आठ घंटे में उतनी बारिश हुई जितनी वहां आम तौर पर एक साल में होती है. इससे भयंकर बाढ़ आ गयी. अलेसियो टेरेज़ी कहते हैं कि अब सवाल यह है कि क्या यूरोप जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले विस्थापन से निपटने में एक गुट की तरह काम करेगा या नहीं. दूसरा सवाल यह है कि क्या यूरोपीय देश नज़दीकी भविष्य में बड़े स्तर पर विस्थापन से निपटने के लिए तैयार हैं? वह कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि कोई भी देश इसके लिए तैयार है.

सभी के फ़ायदे की नीति

इमेज स्रोत, Getty Images

गाया विंस जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों पर शोध करती रही हैं और इसी विषय पर आधारित ‘पुस्तक हाउ टू सर्वाइव दि क्लायमेट अपहीवल’ की लेखिका हैं. वह कहती हैं कि एक पूरे साल तक हमने देखा कि धरती पर औसत तापमान 1.5 डिग्री अधिक रहा है जिसके परिणाम हमारे सामने है.

उन्होंने कहा कि हमने यूरोप में वेलैंसिया में सड़कों पर कारों को बाढ़ में डूबे हुए देखा. साल की शुरुआत में ही हमने लॉस एंजिल्स के पास जंगलों में लगी आग से विश्व की धनी और जानी मानी हस्तियों को विस्थापित होते देखा. उनका विस्थापन स्थायी है या अस्थायी यह तो उनकी जीवटता पर निर्भर करेगा. लेकिन हमें मानना पडेगा कि जलवायु परिवर्तन की मार झेलने वाले लोग विस्थापित होंगे तो दूसरी जगह जा कर बसेंगे. इसके लिए योजनाएं बनाने की ज़रूरत है. देशों और क्षेत्रों के बीच इसके लिए समझौतों की ज़रूरत है.

इन समझौतों के तहत वह देश जहां आबादी की अपेक्षित आयु अधिक है मगर जन्म दर कम है- वह जलवायु परिवर्तन पीड़ितों को अपने यहां बसने दें तो सभी का फ़ायदा हो सकता है. गाया विंस ने बताया मिसाल के तौर पर कनाडा की आबादी बूढ़ी हो रही है और वहां बूढ़ी आबादी का ख़्याल रखने के लिए नर्सों और अन्य चिकित्साकर्मियों की ज़रूरत है.

कनाडा इसके लिए जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे फ़िलीपींस में चिकित्साकर्मियों को प्रशिक्षण दे रहा है. बाद में ये लोग कनाडा आकर बस सकते हैं जिससे कनाडा को फ़ायदा होगा. मगर वे लोग फ़िलीपींस में भी बीमार और बुजुर्गों का ख़्याल रख सकते हैं जिससे फ़िलीपींस को भी फ़ायदा होगा. यह एक ऐसी नीति है जिससे सभी को फ़ायदा हो सकता है.

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए संसाधनों के इस्तेमाल में अंतरराष्ट्रीय समन्वय में भी सुधार लाने की आवश्यकता है.

गाया विंस ने कहा कि पहले जंगलों की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाले विमानों की कमी थी और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा इस मामले में एक-दूसरे के साथ अपने संसाधन साझा करते थे. मगर जब अमेरिका के लॉस एंजेलिस के पास जंगलो में आग लगी थी तभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी आग लगी थी और यह देश एक दूसरे के साथ अपने विमान साझा नहीं कर पा रहे थे.

पृथ्वी पर मौसम तेज़ी से बिगड़ रहा है इसलिए हर सूरत में हमें मिल कर काम करने की ज़रूरत है. वह कहती हैं, “मगर सबसे पहले नेताओं को स्वीकार करना पड़ेगा कि स्थिति कितनी बिगड़ गई है. समस्या को सुलझाने की दिशा में यही पहला कदम होगा.”

तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर- क्या विश्व जलवायु परिवर्तन की वजह से लोगों के बढ़ते विस्थापन की चुनौती के लिए तैयार है?

वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता. इसके दो कारण हैं.

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर्याप्त नहीं है और विस्थापन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक मतभेद हैं. जलवायु के कारण होने वाले विस्थापन से निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों को साहसी नीतियां अपनानी होंगी.

और जिन देशों की वजह से ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हुआ है उन्हें इससे पीड़ित देशों की कहीं अधिक सहायता करनी चाहिए.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.