इमेज स्रोत, Getty Images

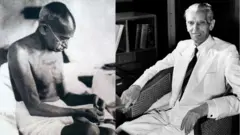

आम तौर पर लोग इन्हें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानते हैं. दोनों पर अनगिनत किताबें लिखी गई हैं. दोनों ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ब्रितानी उपनिवेशवादी शासन के ख़िलाफ़ लड़ाई में लगाया.

हाल ही में जाने-माने अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाद देसाई की एक किताब ‘मोहन एंड मोहम्मद: गांधी जिन्ना एंड ब्रेकअप ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया’ प्रकाशित हुई है.

देसाई लिखते हैं, “मैंने जान-बूझकर इन दो हस्तियों के लिए उनके पहले नाम का प्रयोग किया है. इसका उद्देश्य उनकी तौहीन करना नहीं है बल्कि उनके जीवन के उन हिस्सों पर रोशनी डालना है जब वो इतने मशहूर नहीं हुए थे.”

“हालांकि ये छिपा नहीं रह सका है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि न सिर्फ़ एक लंबे अरसे तक इन दोनों ने समानांतर ज़िदगियाँ जीं बल्कि कई मामलों में उनमें बहुत सारी समानताएं थीं.”

बीबीसी हिन्दी के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

वे दोनों गुजराती बोलने वाले परिवारों से आते थे. दोनों के परिवारों की जड़ें गुजरात के काठियावाड़ इलाके में थीं.

मोहन के पिता करमचंद पोरबंदर के राजकुमार के दीवान थे. जब मोहन पाँच वर्ष के हुए तो उनके पिता राजकोट चले गए और वहाँ के दीवान बन गए.

मोहम्मद के दादा पूंजाभाई भी राजकोट के रहने वाले थे. गुजराती में ‘पूंजाभाई’ नाम थोड़ा अजीब-सा लगता है क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ है ‘कूड़ा’ लेकिन उस ज़माने के गुजरात या कहें पूरे भारत में नवजात शिशुओं को जान-बूझकर इस तरह के नाम दिए जाते थे ताकि उनको नज़र न लगे.

मोहन को भी उनकी बहन ‘मुनिया’ कहकर पुकारती थीं.

इमेज स्रोत, Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

मोहन और मोहम्मद बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए

मोहम्मद का जन्म कराची में क्रिसमस के दिन सन 1876 में हुआ था. वो मोहन से सात साल छोटे थे. हालांकि मोहम्मद के पिता के सात बच्चे थे लेकिन उनके भाई-बहनों में सबसे मशहूर थीं उनकी छोटी बहन फ़ातिमा जो पूरी उम्र उनके साथ रहीं.

मेघनाद देसाई लिखते हैं, “इन दोनों ने 16 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास की. ये दोनों बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पढ़ने गए. मोहन ने इनर टेंपल में पढ़ाई की जबकि मोहम्मद ने लिंकन इन में. लंदन जाते समय मोहन 19 साल के होने वाले थे जबकि मोहम्मद जब 1891 में लंदन पहुंचे तो वो सिर्फ़ 16 साल के थे.”

मोहन को उनके पारिवारिक मित्र मावजी दवे की सलाह पर लंदन भेजा गया था जबकि मोहम्मद को उनके पिता के अंग्रेज़ दोस्त सर फ़्रेड्रिक क्रॉफ़्ट ने लंदन पढ़ने जाने के लिए प्रेरित किया था.

मोहन और मोहम्मद दोनों का बाल विवाह हुआ. मोहन की शादी 13 साल की उम्र में हुई जबकि मोहम्मद की शादी 15 साल की उम्र में हुई लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद ही जब वो विदेश में थे उनकी पत्नी का निधन हो गया.

इमेज स्रोत, Getty Images

मोहन से पहले मोहम्मद ने ली कांग्रेस की सदस्यता

मोहन और मोहम्मद दोनों ने लंदन में अपने प्रवास को हमेशा एक सुखद याद बताया. मोहम्मद तो 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत की राजनीति रास न आने पर रहने के लिए लंदन चले गए.

बाद में उन्होंने कहा कि अगर वो भारत की राजनीति में नहीं आए होते तो उन्होंने लंदन में रहना पसंद किया होता. मोहम्मद ने तीन साल में कानून की पढ़ाई पूरी की.

हेक्टर बोलिथो ने अपनी किताब ‘जिन्ना: क्रिएटर ऑफ़ पाकिस्तान’ में लिखा, “लंदन प्रवास के दौरान जिन्ना ने थिएटर भी किया. उन्होंने अंग्रेज़ों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिया. वो अक्सर हाउस ऑफ़ कॉमन्स की दर्शक-दीर्घा में जाकर राजनीतिक बहसें देखा करते थे. जब दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में अपना पहला भाषण दिया तो जिन्ना वहाँ मौजूद थे.”

उस ज़माने में वो लिबरल पार्टी से प्रभावित थे और जोसेफ़ चेंबरलेन उनके हीरो हुआ करते थे. लंदन में पढ़ाई के बाद जहाँ मोहन दक्षिण अफ़्रीका चले गए, वहाँ मोहम्मद ने बंबई आकर वकालत शुरू कर दी.

लंदन से वापसी के तुरंत बाद इन दोनों लोगों को अपने पेशे में ख़ासा संघर्ष करना पड़ा. शुरू-शुरू में कोई भी मुवक्किल अपना केस लेकर उनके पास नहीं आया.

मोहम्मद सन 1905 में कांग्रेस के सदस्य बने. कांग्रेस में उनकी मुलाकात गोपालकृष्ण गोखले और तिलक जैसे नेताओं से हुई. तिलक का तो उन्होंने मुक़दमा भी लड़ा. जब बंगाल विभाजन के मुद्दे पर कांग्रेस में विभाजन हुआ तो उन्होंने नरम दल का साथ दिया.

उन दिनों कांग्रेस में मुस्लिम सदस्यों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी. सन 1896 में कांग्रेस के कुल 709 सदस्यों में सिर्फ़ 17 मुसलमान थे. जिन्ना कांग्रेस के सदस्य बनने के सात वर्षों बाद तक यानी सन 1913 तक मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं बने थे.

मुस्लिम लीग का सदस्य बनने के बाद भी उन्होंने मुस्लिम लीग से कहा था कि वो कांग्रेस से सहयोग करे. अपने शुरुआती राजनीतिक करियर में वो हिंदू-मुस्लिम एकता के ज़बरदस्त पक्षधर थे.

इमेज स्रोत, FRANCE/Gamma-Rapho via Getty Images

1915 में हुई मोहन और मोहम्मद की पहली मुलाक़ात

मोहन के दक्षिण अफ़्रीका से वापस भारत लौटने के बाद सन 1915 में इन दोनों की पहली मुलाक़ात हुई.

इससे पहले 16 अगस्त, 1914 को लंदन की एक बैठक में मोहम्मद मौजूद थे जिसमें मोहन को सम्मानित किया गया था. लेकिन इन दोनों की आमने-सामने की बातचीत तब नहीं हो पाई थी.

सन 1915 में ये दोनों अहमदाबाद में मिले जिसे मशहूर वकील और कांग्रेस के नेता केएम मुंशी ने आयोजित किया था.

सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जिन्ना ने एनी बेसेंट के साथ मोहन को मंच पर बैठने के लिए आमंत्रित किया.

रामचंद्र गुहा अपनी किताब ‘गांधी द इयर्स दैट चेंज़्ड द वर्ल्ड’ में लिखते हैं, “अक्तूबर, 1916 में जब अहमदाबाद में गुजरात प्रांतीय सम्मेलन हुआ तो मोहन ने उपस्थित लोगों की अध्यक्षता के लिए मोहम्मद के नाम का प्रस्ताव किया. उन्होंने मोहम्मद के बारे में कहा कि वो हमारे समय के विद्वान मुसलमान हैं. दोनों पार्टियों की नज़र में वो एक सम्मानीय स्थान रखते हैं.”

इसी बैठक में मोहन ने मोहम्मद से अनुरोध किया कि वो बैठक को गुजराती में संबोधित करें. मोहम्मद ने गांधी की बात मानते हुए अपनी टूटी-फूटी गुजराती में भाषण भी दिया.

इमेज स्रोत, Penguin Random House India

बाद में गांधी ने अपने एक मित्र को पत्र लिखकर कहा, “उसी दिन से जिन्ना मुझे नापसंद करने लगे.”

इसके बावजूद अगले लगभग 10 वर्षों तक इन दोनों ने एक ही मंच से साथ-साथ काम किया. भारत लौटने पर मोहन ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ रही ब्रिटेन की फ़ौज में भारतीय सैनिकों की भर्ती की मुहिम शुरू कर दी.

इस मुहिम में मोहम्मद ने उनका साथ नहीं दिया. मोहन को ब्रिटिश सरकार ने क़ैसर-ए-हिंद के खिताब से सम्मानित किया लेकिन 1919 में जालियांवाला बाग के जनसंहार के बाद उन्होंने ये खिताब लौटा दिया.

1920 के दशक में इन दोनों के रास्ते अलग होने शुरू हो गए. मोहन कांग्रेस के निर्विवाद नेता बन गए और उन्होंने कांग्रेस को एक संविधानवादी पार्टी से बदलकर आम भारतीयों की पार्टी में बदल दिया.

मोहम्मद की लंदन से भारत वापसी

यहाँ से मोहम्मद के मोहन से मतभेद होने शुरू हो गए. उन्होंने मोहन को ‘महात्मा’ कहने से इनकार कर दिया और कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया.

मोहन कांग्रेस के नेता बने रहे. 1930 के दशक में जब उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी तब भी भारत की आज़ादी तक पार्टी के मामलों में गांधी की राय आख़िरी शब्द मानी जाती थी.

मोहम्मद कांग्रेस में गाँधी के वर्चस्व से इतने निराश हो गए कि उन्होंने लंदन वापस लौटने का फ़ैसला किया. उन्होंने बैरिस्टर के रूप में अपने करियर की दोबारा शुरुआत की और ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में उनकी वकालत चल निकली.

जब लंदन में नवंबर, 1930 में भारत के मुद्दे पर पहली गोलमेज़ कॉन्फ़्रेंस हुई तो उसमें मोहम्मद को एक मुस्लिम नेता के तौर पर आमंत्रित किया गया. कांग्रेस ने इस बैठक में इस आधार पर भाग लेने से इनकार कर दिया कि इस बैठक में सिर्फ़ उसे संपूर्ण भारत के प्रतिनिधि को तौर पर बुलाया जाना चाहिए था.

सन 1931 में हुई दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ़्रेंस में भाग लेने मोहन लंदन पहुंचे लेकिन इसमें मोहम्मद ने भाग नहीं लिया. तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ़्रेंस भी लंदन मे हुई लेकिन इसमें न तो मोहन ने भाग लिया और न ही मोहम्मद ने.

जब 1935 में भारत में ‘गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट’ लागू किया गया तो जिन्ना से भारत लौटने का अनुरोध किया गया. वो भारत लौटने के लिए सहमत हो गए. उन्होंने सन 1937 में हुए चुनावों में मुसलमानों का नेतृत्व किया.

मुस्लिम लीग को उम्मीद से काफ़ी कम सीटें मिलीं और उसके मुसलमानों को अकेले प्रतिनिधि होने के दावे को बड़ा धक्का लगा. कई प्रांतों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी लेकिन उसने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाने के विचार को सिरे से ख़ारिज कर दिया.

यहाँ से पहली बार मोहम्मद के मन में एक अलग देश पाकिस्तान बनाने का विचार आया. उन्होंने लंदन छोड़ दिया और वो बंबई में अपने मलाबार हिल वाले घर में आकर रहने लगे.

पाकिस्तान की अवधारणा को जन्म

इमेज स्रोत, Keystone/Getty Images

इसके बाद मोहन और मोहम्मद की पूरी ज़िंदगी आपसी मतभेद सुलझाने की कोशिश करते बीती जिसमें उन्हें कभी कामयाबी नहीं मिली. उनके मतभेद का विषय था क्या भारत एक राष्ट्र है या दो.

मेघनाद देसाई लिखते हैं, “कांग्रेस के अधिकतर लोगों का मानना था कि भारत एक राष्ट्र है जिसका शताब्दियों से एक साझा इतिहास रहा है, इसे मानने वालों में जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद शामिल थे. भारत स्पष्ट रूप से न तो हिंदू राष्ट्र है और न मुस्लिम लेकिन इसमें दोनों समुदायों के लोग रहते आए हैं.”

दूसरी तरफ़, मोहम्मद का मानना था कि संख्या की दृष्टि से मुसलमानों के अल्पसंख्यक होने की वजह से उनके हितों को हिंदू बहुसंख्यकों के आधिपत्य से बचाने की ज़रूरत है. अगर मतदान से सरकार बनने का फ़ैसला होता है तो ज़ाहिर है वो कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे इसलिए मुसलमानों को अपने हितों की रक्षा के लिए एक अलग देश बनाना होगा.

देसाई लिखते हैं, “मोहम्मद एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे. न ही वह नियमित रूप से नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाया करते थे लेकिन अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों के अधिकारों के बारे में उन्हें चिंता थी.”

मोहन और मोहम्मद की मुलाक़ात

इमेज स्रोत, Kulwant Roy/Topical Press Agency/Hulton Archive/Getty Images

मोहन और मोहम्मद की आख़िरी महत्वपूर्ण बैठक सितंबर,1944 में बंबई में हुई थी. मोहन का मानना था कि अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाए तो अंग्रेजों के सामने भारत छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा.

पहली बैठक के लिए मोहन 9 सितंबर, 1944 को मोहम्मद के निवास पर पहुंचे. मोहम्मद ने ज़ोर दिया था कि ये मुलाक़ात उनके घर पर ही हो.

प्रमोद कपूर अपनी किताब ‘गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफ़ी’ में लिखते हैं, “9 से 27 सितंबर के बीच गांधी बिड़ला हाउस से चौदह बार पैदल चलकर जिन्ना के निवास पर गए जो पास ही था. उन्होंने आपस में अंग्रेज़ी में बात की. इस बीच मोहन ने मोहम्मद को अपने वैद्य के पास भेजा. इसी बीच जब ईद का त्योहार आया तो मोहन ने उन्हें दलिया के पैकेट भिजवाए, जब पत्रकारों ने मोहन से पूछा कि मोहम्मद ने उन्हें क्या दिया तो मोहन का जवाब था ‘सिर्फ़ फूल’.”

बैठक के बाद मोहम्मद ने एक बयान जारी करके कहा, “मुझे ये कहते हुए अफ़सोस है कि मैं मिस्टर गाँधी को अपना क़ायल बनाने के मक़सद में नाकाम रहा.”

वायसराय लॉर्ड वैवेल ने अपनी डायरी में लिखा, “मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुझे इस बातचीत से कुछ बेहतर की उम्मीद थी. दो बड़े पर्वत मिले ज़रूर पर नतीजा कुछ नहीं निकला. निश्चित रूप से नेता के रूप में इससे गाँधी की प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी. मैं समझता हूँ कि इससे अपने अनुयायियों के बीच जिन्ना का रुतबा ज़रूर बढ़ेगा पर इससे एक समझदार व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी.”

मोहन और मोहम्मद का निधन

3 जून, 1947 की रात भारत-पाकिस्तान विभाजन की औपचारिक घोषणा हुई. उस मौके पर जवाहर लाल नेहरू, मोहम्मद और लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित किया.

स्टेनली वॉलपर्ट ने अपनी किताब ‘जिन्ना ऑफ़ पाकिस्तान’ में लिखा, “उस दिन नेहरू के भाषण के अंतिम शब्द थे ‘जय हिंद’ जबकि जिन्ना ने अपना भाषण ‘पाकिस्तान ज़िंदाबाद’ कहकर समाप्त किया. लेकिन ये कहते हुए जिन्ना का लहजा कुछ इस तरह का था मानो वे कह रहे हों, पाकिस्तान अब हमारी झोली में है.”

इमेज स्रोत, Keystone-France/Gamma-Rapho via Getty Images

7 अगस्त, 1947 की सुबह मोहम्मद ने दिल्ली को हमेशा के लिए अलविदा कहा और वो अपनी बहन के साथ वायसराय के डकोटा विमान पर सवार होकर दिल्ली से कराची पहुंचे.

जब वो कराची में गवर्नर हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने एडीसी एसएम अहसान से कहा, “मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान बनते देखने की उम्मीद नहीं की थी.”

मेघनाद देसाई ने लिखा, “इस तरह इंग्लैंड से पढ़कर लौटे दो गुजरातियों ने अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा भारत को स्वशासन दिलाने की मुहिम में लगा दिया. लेकिन इस प्रयास में उन्हें वो नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद लेकर वो चले थे.”

“गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना गया लेकिन ये वो राष्ट्र नहीं था जिसे वो अपने पूरे जीवन जानते आए थे. जिन्ना को भी वो राष्ट्र नहीं मिला जिसकी आज़ादी के लिए शुरू में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी. वो एक नया देश बनाने में ज़रूर कामयाब हुए.”

भारत के आज़ाद होने के 13 महीनों के अंदर दोनों नेताओं ने हमेशा के लिए आँखें मूँद ली.

सबसे पहले 31 जनवरी को मोहन की हत्या की गई और उसके 8 महीने बाद 11 सितंबर को मोहम्मद ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित