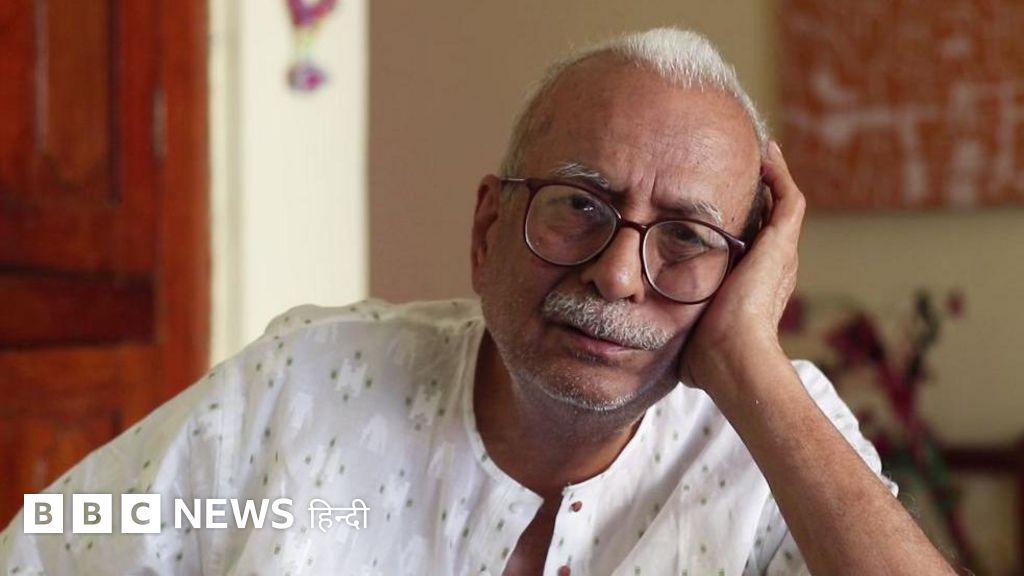

इमेज स्रोत, ALOK PUTUL

बरसों पहले विनोद कुमार शुक्ल ने एक कविता लिखी थी-

संसार में रहते हुए/ मैं कभी घर लौट न सकूं/ बस संसार में रहूं/ जब संसार में न रहूं/ तब घर लौटूं/ और घर मुझसे ख़ाली रहे.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब उनका घर सचमुच ख़ाली है. यह खालीपन मात्र अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक उपस्थिति के चले जाने का बोध है.

बरसों-बरस तक साधारण जीवन की सबसे असाधारण व्याख्याओं के साक्षी रहे इस घर में, सन्नाटा पसरा हुआ है. अब इस घर में वह कभी लौट नहीं पाएंगे. रायपुर में उनके निधन के साथ ही हिन्दी का एक अध्याय समाप्त हो गया.

अभी कुछ दिन पहले ही तो जब इस घर में विनोद कुमार शुक्ल को भारत में साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ दिया जा रहा था, उन्होंने अपनी एक कविता पढ़ी थी-

जागता हूँ तो सबकी नींद से/ सोता हूँ तो सबकी नींद में/ मैं अकेला नहीं/ मुझमें लोगों की भीड़ इकट्ठी है/ मुझे ढूँढो मत/ मैं सब लोग हो चुका हूँ/ मैं सबके मिल जाने के बाद/ आख़िर में मिलूँगा/ या नहीं मिल पाया तो/ मेरे बदले किसी से मिल लेना.

लेकिन सच तो यही है कि किसी दूसरे से मिलना, दूसरे से मिलने की तरह होगा, विनोद कुमार शुक्ल से मिलने की तरह नहीं.

‘सर्वश्रेष्ठ तो हमेशा लिखा जाना बचा हुआ है’

इमेज स्रोत, Devendra Shukla

हिन्दी की एक पूरी पीढ़ी ने उनसे ही यह जाना कि जीवन में सबसे साधारण दृश्य भी, कैसे असाधारण हो जाता है. उन पर लिखते हुए, पिछले कई दशकों की स्मृतियां इधर-उधर होने लगती हैं.

मैंने एक दिन पूछा कि पहली कविता की कोई स्मृति है?

वह पुराने दिनों में डूब गए थे, “पहली कविता की कोई ऐसी स्मृति तो है नहीं. पहली कविता होते-होते, कई पहली कविताएं हो जाती हैं. लेकिन जिस तरह पहली कविता, पहली कविता न हो कर के, कुछ भी नहीं कविता होती है, उसी तरह से दूसरी कविता होती है, वो भी कुछ भी नहीं कविता होती है. मालूम नहीं, ऐसी कितनी कविताएं, कुछ भी नहीं कविताएं हो कर के रह गईं. लेकिन सामान्य तौर पर मैं मान लेता हूं अपने आप में कि जो सबसे पहले प्रकाशित हुई, वो पहली कविता हुई. और जो बाद में प्रकाशित हुई, वो दूसरी कविता हुई.”

वह कहते थे- “पहली रचना तो लिखित में बची हुई कभी होती नहीं. जब लिखित में होने की प्रक्रिया होती है तो कोई दूसरी रचना, उस पहली रचना को खारिज कर देती है. खुद रचना को खारिज करना, हमेशा दूसरों के द्वारा खारिज होने से अपनी रचना को बचाने का एक तरीका होता है. और दूसरी रचना, जो किसी तरह से खारिज होने से बच जाती है, रह जाती है. तो पहली रचना तो कभी होती ही नहीं है. जितनी भी रचनाएं हैं, सब दूसरी रचनाएं हैं.”

65 सालों से भी अधिक समय से लिखते हुए भी वो कहते थे- “मैं जब भी कोई नई कविता लिखता हूं तो पहली कविता की तरह ही लिखता हूं. अब भी मैं जो कविता लिखता हूं, तो मैं उसी तरह लिखता हूं, जैसे मैं पहली कविता लिख रहा हूं. कविता लिखते समय हर बार ज़ेहन में यही बात रहती है कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ तो कभी नहीं लिखा. और कोई भी लिखने वाला, अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं लिखता. सर्वश्रेष्ठ तो हमेशा लिखा जाना बचा हुआ है.”

यही उनके लिखे का रहस्य था. वे हर बार शुरुआत करते थे, जैसे अभी-अभी लिखना सीखा हो.

वह बताते थे, “घर में लिखने का वातावरण था. संयुक्त परिवार था. माँ, जमालपुर जो कि अब बांग्लादेश में है; से नौ वर्ष की उम्र में अपने भाइयों के साथ कानपुर लौट कर आ गई थीं. उस नौ वर्ष की उम्र में वे बंगाल का संस्कार, जितना भी हो, एक पोटली में बांध कर ले आई थीं. और वही पोटली हर बार मेरे सामने खुल जाती थी. मैंने उन्हीं से रवींद्रनाथ टैगोर, शरतचंद्र और बंकिम के नाम सुने.”

मुक्तिबोध और पहली कविता

इमेज स्रोत, Ramesh Muktibodh

उनकी जीवन-कथा में हिन्दी के बड़े कवि, गजानन माधव मुक्तिबोध का स्थान व्यक्तिगत भी था और साहित्यिक भी. राजनांदगांव में मुक्तिबोध से हुई पहली भेंट की स्मृति विनोद कुमार शुक्ल की आवाज़ में झिलमिलाती थी.

वह कहते थे, “वही तो एक ऐसी याद है, जो लगता है कि मुझमें ठहर गई है. मैं मुक्तिबोध को, तब के पहली बार के देखे हुए को, अभी तक उसी तरह याद करता हूं. मैं तब के मुक्तिबोध के सामने जिस तरह और जैसा था, मैं अब भी उनको याद करते हुए अपने आप को उसी तरह से महसूस करता हूं.”

विनोद जी बताते थे, “जब मैं मुक्तिबोध से मिलने के लिए गया तो शाम का समय था, उन्होंने कहा- आता हूं. फिर उसके बाद वह आए. एक धुंधलका सा अंधेरा हो चुका था, लेकिन कुछ पहले की तैयारी में और कुछ उस धुंधलके की तैयारी में वो एक जलता हुआ कंदील लेकर आए. उस जलते हुए कंदील के साथ ऐसा लगता था, जैसे किसी के साथ कुत्ता दुम हिलाते हुए चलता है. उस कंदील के उजाले में मुक्तिबोध आए और मेरी उनसे मुलाक़ात हुई.”

मुक्तिबोध ने ही विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को सबसे पहले दिल्ली के ‘कृति’ पत्रिका के संपादक श्रीकांत वर्मा तक पहुँचाया. उन्हीं आठ कविताओं का प्रकाशन, विनोद कुमार शुक्ल के लिए ‘पहली कविता’ बनकर उभरीं.

उन्हें मुक्तिबोध की सुनाई गई पहली कविता की भी याद हमेशा बनी रही, “मुक्तिबोध ने पहली बार मुझे अपनी कविताएँ पढ़कर सुनाईं. उस दिन घर पहुँचते-पहुँचते देर हो चुकी थी. उनमें से एक कविता आकाश के बारे में एक लंबी कविता थी. ऐसा लग रहा था मानो समय की डोर से बँधी कोई पतंग, दुनिया के ऊपर उड़ रही हो और उसे खूब डोर दी गई हो. मुक्तिबोध ने कविता पढ़कर मुझे डोरी थमा दी. कविता खत्म हो गई थी, पर अभी खत्म नहीं हुई थी. अभी भी नहीं हुई है.”

एक ही रचना, जो जीवन की तरह फैलती गई

विनोद कुमार शुक्ल कहते थे, “ज़िंदगी एक है. बस वही बार-बार अलग रूप में लिखी जाती है.”

उन्हें ध्यान से पढ़ते हुए, यह बात थोड़ी साफ होती है कि उनकी कविताएँ, कहानियाँ, उपन्यास, सब एक ही साँस की भिन्न लय हैं. ‘नौकर की कमीज़’ में वही आदमी है जो ‘लगभग जय हिन्द’ की कविता में है, थोड़ा संकोची, थोड़ा खोया हुआ लेकिन जो अपने मनुष्य होने को बचाते हुए नज़र आता है.

उन्होंने एक बातचीत में कहा था-“ज़िंदगी एक है और हम अपनी ज़िंदगी के अनुभव को आगे-पीछे तो कर सकते हैं लेकिन उसको पूरी तरह से हटा तो नहीं सकते हैं. तो ये एक सिलसिला है. अगर एक ज़िंदगी मिली है तो एक ज़िंदगी का पाया हुआ जो अनुभव है, वही लिखे में दर्ज़ होता है. असल में लिखा हुआ सारा कुछ जो है, हमारा भोगा हुआ होता है. संदर्भ जैसे पूरा संसार बाहरी होता है, दूसरे लोग होते हैं, दूसरे लोगों के साथ में हम होते हैं. हम लोग की तरह, मैं एक अकेला दूसरों की बातों को महसूसता हूं. तो मैंने जो लिखा, एक ज़िंदगी का लिखा, तो एक ही लिखा, ऐसा मान कर के चलना चाहिए. किसी को कविता के रूप में लिख दिया, किसी को कहानी के रुप में लिख दिया. किसी को उपन्यास के रूप में लिख दिया.”

वह हमेशा ‘घर’ लौटने की बात करते थे पर घर उनके लिए कोई पता नहीं था, एक भावना थी. वे रायपुर में रहते थे लेकिन अपने शहर राजनांदगांव का घर जैसे हमेशा, उनके साथ ही रहता था. वो कहते थे कि दिल्ली में भी सो कर उठता हूं तो सुबह का सूरज राजनांदगांव के सूरज की तरह लगता है.

अभी महीने भर पहले पूछा-राजनांदगांव लौटने का मन नहीं करता ? उन्होंने धीरे से कहा-“बहुत मन करता है. लेकिन अब वह मेरा राजनांदगांव नहीं रहा. अब कोई ट्रेन राजनांदगांव नहीं जाती.”

इमेज स्रोत, ALOK PUTUL

एक बातचीत में मैंने उनके लिखे हुए कुछ वाक्य निकाले थे- घर बाहर जाने के लिए उतना नहीं होता जितना लौटने के लिए होता है….और….घर का हिसाब किताब इतना गड़बड़ है/ कि थोड़ी दूर पैदल जाकर घर की तरफ लौटता हूँ/ जैसे पृथ्वी की तरफ….और ….घर-बार छोड़कर संन्यास नहीं लूंगा/ अपने संन्यास में/ मैं और भी घरेलू रहूंगा/ घर में घरेलू/ और पड़ोस में भी….और….दूर से घर देखना चाहिए.

मैंने पूछा- आपकी रचनाओं को पढ़ते हुए लगता है कि घर एक राग की तरह है. घर के साथ ये किस तरह का रिश्ता है ?

उनका जवाब था, “अब इसको आप इस तरह कह लें कि मैं घरघुसना रहा. शायद मेरे लिए शुरुआत में घर में घुसे रहने की आदत बचपने के असुरक्षित होने के कारण ज्यादा रही होगी. क्योंकि जो लोग जंगलों में रात गुज़ारते हैं, वो अपने बचाव के लिए पेड़ की उंचाई पर आश्रय लेते हैं. और यह भी कि शिकारी भी मंच, पेड़ पर बनाता है. घर में संयुक्त परिवार के साथ मैं संसार को समझ रहा था. पिता की मृत्यु बचपने में ही हो गई थी. मेरा मंच, मेरा घर रहा है और यह जान बचाने के लिए घर में घुस जाने जैसा रहा होगा. जीने के लिए घर से निकल जाना जैसा भी.”

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिस दिन कृष्णा टॉकिज की शुरुआत हुई थी, उसी दिन विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था. लेकिन पुरानी परंपरा की तरह, उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी दर्ज कर दी गई और साल था 1937. बचपन में ही पिता नहीं रहे और संयुक्त परिवार में पले-बढ़े. मां से लिखने-पढ़ने का संस्कार मिला. बातचीत में अक्सर अपनी अम्मा का ज़िक्र करते. उनकी कुछ चिट्ठियां संभाल कर रखी थी.

कहते थे-“अभी भी मिल जाती है, तो उसे आज मिली चिट्ठी की तरह पढ़ता हूं.”

जादूई यथार्थ और यथार्थ का जादू

इमेज स्रोत, ALOK PUTUL

44 प्रतिशत अंकों के साथ मैट्रिक पास करने के बाद वह रायपुर के साइंस कॉलेज में दाख़िल हुए. इसके बाद कृषि की पढ़ाई की और ग्वालियर में कुछ दिनों नौकरी करने के बाद 1966 में रायपुर आ गये. तब रायपुर भी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था. बरसों कृषि विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और वहीं से सेवानिवृत्त हुए. इन सबके बीच कविता, कहानी, उपन्यास लिखना जारी रहा.

विनोद कुमार शुक्ल की स्मृति-दुनिया किसी साधारण डायरी जैसी नहीं, किसी पुराने घर में बंद एक विशाल संदूक जैसी थी, जिसमें कई दृश्य, आवाज़ें, और अनगिनत अनजान चेहरे सुरक्षित थे. उनकी रचनाओं में कई अनुभव समय के बाहर चलते दिखाई देते हैं. कुछ भविष्य से आए हुए, कुछ बहुत पीछे छूटे अतीत से.

वे खुद कहते थे- “मैं अपनी यादों की संदूक से कुछ-कुछ निकालता जाता और उसे दर्ज करता जाता हूं. नामालूम उनमें कितनी यादें हैं.”

उनका पहला कविता-संग्रह ‘लगभग जय हिन्द’ 1971 में प्रकाशित हुआ,

जिसके साथ ही उनकी विशिष्ट भाषिक बनावट, चुप्पी और भीतर तक उतरती संवेदनाएं हिन्दी कविता के परिदृश्य में दर्ज हो गई. इसके बाद ‘वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहिनकर विचार की तरह’, ‘सब कुछ होना बचा रहेगा’, ‘अतिरिक्त नहीं’, ‘कविता से लंबी कविता’, ‘आकाश धरती को खटखटाता है’, ‘कभी के बाद अभी’, जैसे संग्रहों ने उन्हें समकालीन हिंदी कविता के सबसे मौलिक स्वरों में शामिल कर दिया.

1979 में प्रकाशित उनके पहले उपन्यास ‘नौकर की कमीज’ ने हिन्दी कहानी और उपन्यास की धारा को एक अलग मोड़ दिया. इस उपन्यास पर बाद में मणि कौल ने फिल्म भी बनाई.

‘खिलेगा तो देखेंगे’ और ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ साधारण यथार्थ के समानांतर चलते हैं. वहाँ चमत्कार भी है और साधारण के भीतर से जो चमक निकलती है, वह जादू भी. यथार्थ और कल्पना, उनके लिखे में इतने गहरे घुलते हैं कि पाठक के लिए उन्हें अलग करना लगभग असंभव हो जाता है. ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ में रघुवर प्रसाद का साधु के साथ हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाना, भले पाठक को अजीब कल्पना लगे, पर रायपुर के लोग जानते हैं, विनोद कुमार शुक्ल स्वयं अपने नौकरी के दिनों में, कई बार साधु के साथ, हाथी पर बैठकर कृषि विश्वविद्यालय जाया करते थे.

अपने उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने लोकआख्यान, स्वप्न, स्मृति, मध्यवर्गीय जीवन और मनुष्य की जटिल आकांक्षाओं को एक विशिष्ट कथा-शिल्प में रूपांतरित किया.

लेकिन वे केवल सपनों के कवि या कथाकार नहीं बने रहे. बस्तर के आदिवासियों, किसानों की आत्महत्या, नक्सल संघर्ष, पलायन, इन सब पर उन्होंने खूब लिखा. लेकिन इस लिखे में वे आंकड़ों या नारों की भाषा से दूर रहे. उनकी कविताओं में, कहानियों में और उपन्यास में भी नारेबाजी अनुपस्थित है. वे प्रचलित अर्थों में राजनीति से ज़रूर दूर दिखे, पर उनके लिखे में एक नैतिक राजनीति दिखाई पड़ती है, जो मनुष्य के पक्ष में और धरती के पक्ष में खड़ी है.

इमेज स्रोत, Devendra Shukla

वह ऐसे व्यक्ति की तरह बोलते रहे, जो अंधेरे समय में भी धीमी आवाज़ में सच कहता रहता है. आदिवासियों की बेदखली, खनिजों की लालसा, जल-जंगल-जमीन पर कब्ज़ा, यह सब उनके यहाँ इस तरह दर्ज है कि पाठक खुद को उन्हीं कतारों में खड़ा पाता है, जिन्हें इतिहास हाशिए पर धकेलता रहा है.

‘आदिवासी! हांका पड़ा है’ जैसी कविता में जंगल का भय, राज्य की हिंसा और विस्थापन की असहायता, सब कुछ दर्ज होता जाता है. वहाँ आदिवासी केवल ‘नक्सली’ या ‘अपराधी’ नहीं, बल्कि भूखे, विस्थापित और जीने की जिद से भरे मनुष्य हैं. उनकी कविताएँ पाठक से कठोर प्रश्न पूछती हैं कि जिनके पास छुपाने को कुछ नहीं, उन्हें ही संदेह और दमन का सबसे बड़ा निशाना क्यों बनाया जाता है?

‘एक पूर्व में बहुत से पूर्व’ जैसे संग्रह से समझना मुश्किल नहीं है कि वे सामाजिक अंधेरे को कितनी गंभीरता से महसूस करते थे. ‘बहुत सी रातों की एक जुटी रात’, ‘तारों-चाँद के निकलने को भूल गए लोग’, जैसी कविताएं, केवल निजी उदासी नहीं, हमारे समय की घनी परतें हैं.

वे दुनिया के सभी घरों के लिए अपनी किताबें समर्पित करते हैं, ताकि ‘खुशी सबकी बनी रहे’. यह उनके मानवीय सरोकारों का विस्तार है.

इधर के वर्षों में बच्चों के लिए लिखी गई कहानियां और उपन्यास, ‘हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी’, ‘गमले में जंगल’, ‘यासि रासा त’ ने पारंपरिक बाल-साहित्य की सीमाओं को तोड़ा. यहाँ बच्चा पाठक नहीं, बराबरी का सह-खोजी है, जिसके भीतर की जिज्ञासा और बेचैनी को विनोद कुमार शुक्ल ने सम्मान से ग्रहण किया.

इमेज स्रोत, Devendra Shukla

दुनिया की कई भाषाओं में, अंग्रेजी से लेकर हिब्रू तक, उनके लिखे के अनुवाद हुए. युद्ध, हिंसा और असुरक्षा में जी रहे लोगों ने उनकी कविताओं में सांत्वना ढूंढ़ी. यह बताता है कि रायपुर का यह संकोची कवि केवल हिंदी का लेखक नहीं, मानवीय आत्मा का लेखक था.

ज्ञानपीठ, एशिया का पहला पेन नोबाकोव, साहित्य अकादमी, जैसे सम्मान और पुरस्कार, ये सब उनके नाम के आसपास चमकते रहे, पर उनकी असली रोशनी उनके कथ्य की अद्भुत सादगी और मानवीय गरिमा में बनी रही, जिसमें वो अंतिम दिनों में भी डूबे रहे.

लगभग 90 साल की उम्र में, पिछले महीने भी उन्होंने चार कहानियां लिखीं. अस्पताल में भर्ती रहे, तब भी लिखने का सिलसिला बंद नहीं हुआ. यहां तक कि 2 दिसंबर को जब उन्हें रायपुर के एम्स में भर्ती किया गया, वहां भी सप्ताह भर बाद, उन्होंने एक कविता लिखी.

एक बार बातचीत में उन्होंने कहा- “कहने के लिए पूरी जिंदगी बची होती है. और बिना कहे बात जारी है. पर कविता टुकड़ों-टुकड़ों में होती है. पूरी जिंदगी भर की टुकड़ों-टुकड़ों की कविताएं, एक ही जिंदगी की केवल एक ही कविता होती है और मैं वही कविता लिखता रहता हूं, बहुत संकोच के साथ, पहली बार लिख रही किसी कविता की तरह.”

विनोद कुमार शुक्ल अपनी कविताओं में कभी पूर्ण विराम का उपयोग नहीं करते थे. पूर्ण विराम उन्हें अनावश्यक लगता था क्योंकि वह तय कर देता है कि कहने के लिए कुछ नहीं बचा, जबकि विनोद कुमार शुक्ल के लिए ‘सब कुछ होना बचा रहेगा’ जीवन में ही नहीं, भाषा में भी एक स्थायी भाव की तरह था.

अब जब वो नहीं हैं तो भाषा के भीतर नहीं, हमारी स्मृति और अकेलेपन के बीच, पहली बार एक पूर्ण विराम की जगह बन गई है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.